As principais tendências estéticas e temáticas do gênero que une o queer ao trash, a partir dos filmes centrais a cada uma delas.

Trash, do inglês, “lixo”, em tradução literal, é a denominação dada para o cinema de baixo orçamento e baixa qualidade técnica. No entanto, desde a década de 1950, o trash se tornou um gênero cinematográfico por si só, com características que perpassam a quebra do realismo visual e da diegese. Contando com atuações bizarras ou caricatas, edição não-contínua, design de set que remete ao kitsch e narrativas incoerentes ou absurdas, o trash está marcadamente em desacordo com o bom gosto cultural e as convenções técnicas. Dessa forma, o lixento se torna em si próprio uma visão estética contracultural, às margens temáticas e materiais do cinema normativo.

A cultura cinematográfica gay, por sua vez, é formada pelas “estéticas organizadas em torno de desejos não-normativos”, conforme define Barbara Mennel, professora de literatura na Universidade da Flórida, em seu livro Queer Cinema: Schoolgirls, Vampires and Gay Cowboys (Wallflower Press, 2012). Esse entendimento se refere não apenas às obras que representam diretamente pessoas LGBTQIA+, mas também as que têm significadores culturais e visuais associados ao mundo queer. A segunda categoria foi extremamente comum na primeira metade do século 20, sobretudo sob a censura do Código Hays nos EUA, originando diversos arquétipos “queercoded”, a sensibilidade estética camp e a associação com alguns gêneros cinematográficos, como terror e musicais.

A origem do cinema gay pré-data em mais de três décadas o cinema trash, podendo-se mencionar como primeiro filme abertamente queer o alemão Diferente dos Outros (Anders als die Anderen), de 1919. A produção filmográfica da Alemanha durante a República de Weimar foi extremamente prolífica e marcada por filmes representando relacionamentos homossexuais e desvios das normas de gênero e pela presença de diretores e atores LGBTQIA+, além do nascimento do gênero do terror, na época, uma alegoria para desejos proibidos.

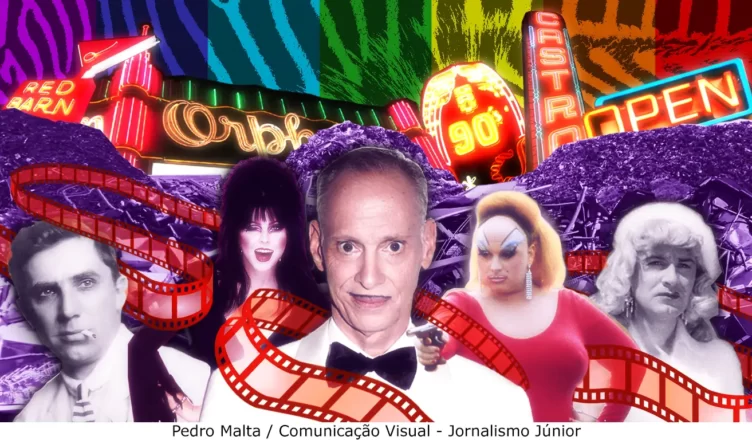

O nascimento do trash é dotado de parentesco com o cinema queer, sendo Ed Wood o grande intermediário entre os dois. Creditado por muitos pela criação acidental do trash dentro dos filmes B, o diretor explorou em toda a sua obra a ideia do sobrenatural bizarro e do “transformismo”. Além de Wood, Kenneth Anger e John Waters são dois dos maiores diretores do trash das décadas de 1960 e 1970. Nas mãos deles, o mundo queer foi retratado por meio do absurdo, da transgressão e do mau gosto. A partir desse histórico comum e subversividade compartilhada, é possível delimitar-se um novo subgênero cinematográfico, o Gay-Trash. Nesse texto, serão exploradas suas grandes tendências estéticas e temáticas, além de obras que o marcaram. Tais tendências podem ser resumidas em três grandes eixos: camp, subversividade e visceralidade.

O ‘camp’: a sensibilidade do mau gosto

Formalizado por Susan Sontag em seu ensaio publicado originalmente em 1964, Notes on ‘Camp‘ (Penguin, 2018), o termo “camp” ganhou grande proeminência e até mesmo status de meme nos últimos anos. A autora o definiu como uma sensibilidade estética marcada pelo apreço ao mau gosto, ironia na interpretação e exagero, sendo um conceito relativamente próximo da estética do kitsch. No entanto, ao analisar-se o cinema Gay-Trash, ele se revela também como uma filosofia. Ao transgredir o bom gosto hegemônico, por meio de afetação, exageros, comicidade e antirrealismo, o camp é a beleza daqueles destituídos de atratividade padrão. A paródia e a homenagem se misturam, sendo o objeto representado pela ótica do camp cinematográfico ao mesmo tempo sua musa e sua vítima.

Em Elvira: A Rainha das Trevas (Elvira, Mistress of the Dark, 1988), a personagem titular lembra uma drag queen. Com frases como “Quero que vocês não lembrem de mim apenas como um belo par de seios, mas também como um belo par de pernas”, maquiagem teatral, cabelo escultural e figurino decotado, Elvira (Cassandra Peterson) é uma saturação da figura feminina, uma paródia que venera a ideia de ser mulher. No entanto, em várias cenas do filme ela mostra autonomia corporal, negando os avanços de homens e impondo sua presença na pequena cidade conservadora em que se encontra. As cenas que remetem ao terror se tornam uma fonte de comédia devido ao seu caráter absurdo.

A caracterização gótica de Elvira, que remonta aos clássicos vampirescos da República de Weimar, se opõe às cores pastéis da cidade. Esses polos se unem no final após a protagonista derrotar seu tio, um bruxo misógino, e salvar a população, que poucos minutos antes tinha tentado queimá-la por bruxaria. O camp vive tanto no estilo cômico quanto nas paródias carinhosas da estética Americana do século 20 e da contracultura gótica. A forma saturadamente feminina de Elvira é em si camp.

Hairspray – E Éramos Todos Jovens (Hairspray, 1988), de John Waters, tem uma ambientação similar, na Baltimore de 1963. A trama segue Tracy (Ricki Lake) em sua jornada de aluna de colegial socialmente excluìda à estrela da televisão local. As cores são saturadas, as personagens cartunescas e as atuações teatrais, sendo todos esses elementos usados para criar uma história de certa forma afetiva sobre a superação de dificuldades. Ao invés de puramente parodiar o período histórico e as personagens ligadas a ele, John imerge no camp personagens cativantes, que lutam pelo fim da segregação racial e desafiam a gordofobia. Apesar das personagens e da história de ascensão ao estrelato local serem sátiras da sociedade de classe média de Baltimore, Waters respeita as pessoas reais por quem se inspirou. Para alguns, o exagero do camp pode parecer uma ridicularização, porém filmes como Hairspray provam que é necessário ter muito carinho por um objeto para representá-lo de forma tão expansiva e artificial.

Além de produções cinematográficas mais convencionais, o camp permeia diversas correntes das artes visuais, sendo uma espécie de hipérbole da proposta da pop art de representar artisticamente os artigos industrializados produzidos para a sociedade de consumo. Ou seja, além de representar a cultura e os artigos populares, o camp busca elevá-los ao absurdo. Um exemplo são os curtas Strawberry Shortcut (1989) e Pickle Surprise (1989) do artista underground Tom Rubnitz. Neles, drag queens e atores vestidos de versões fantásticas de ingredientes culinários ensinam receitas anti práticas e hiper industrializadas, uma paródia de comerciais das décadas de 1970 e 1980.

A subversão: os antagonistas da coerção

Subversão é a postura pela qual um indivíduo conscientemente age de forma contrária ao padrão imposto pelas estruturas de poder. É subversivo tudo aquilo que diretamente contradiz e antagoniza as normas sociais impostas. Esse conceito é especialmente relevante para compreendermos o cinema queer e os movimentos contraculturais que geraram o cinema trash. Conforme Susan Sontag, “a ideologia subcultural de construção de um gosto diferente do apresentado pelo público mainstream sustenta a existência dessa comunidade de fãs que celebram o ‘inassistível’”, ou seja, o próprio ato de consumir arte que é rechaçada pelo bom gosto hegemônico é uma subversão da ordem cultural e intelectual.

O cinema trash lida com temas considerados impróprios para o cinema de prestígio da época, como aliens, vampiros, homossexuais e “transformistas”. Sob a lei de ferro do Código Hays, grupos sociais “indesejáveis” eram relegados a alusão ou à periferia da indústria cultural, sendo o cinema queer parte dessa periferia.

Em Glen ou Glenda (Glen or Glenda, 1953), Ed Wood, considerado por muitos o “pai” do trash, explora o tema do transformismo e da transgeneridade e adota uma postura pró-transgênero, algo surpreendente para a época. De acordo com Barbara Mennel em Queer Cinema: Schoolgirls, Vampires and Gay Cowboys, as formas anti realistas, o impressionismo e a narrativa não contínua dificultam ao espectador se identificar com Glen/Glenda (Ed Wood). Com isso, Wood assume uma posição divergente da fórmula liberal de Hollywood para a aceitação de minorias. Ele adota o ponto de vista do “desvio sexual” de forma integral, sem justificar racionalmente as sensações da personagem.

O gênero de Glen/Glenda é explorado por montagens surrealistas e pela narração, com tons fantásticos, de Bela Lugosi. Seu “transformismo” é dado como um fato da vida e não como uma fonte de desespero e sofrimento, como teria sido feito em um filme hollywoodiano aderente à censura. A figura da mulher e do homem são fragmentadas e estudadas como fantasias estéticas, não como um fenômeno da natureza. Assim, Wood subverte em essência uma das bases ideológicas da sociedade patriarcal em que vivia, além das convenções cinematográficas realistas da época.

Segundo Mennel, a visão de gênero clássica no cinema gira em torno dos “voyeurs masculinos heterossexuais e exibicionistas femininas”. O caráter queer era muitas vezes construído ao se subverter essa lógica. “Concordo historicamente” disse a autora em entrevista à Jornalismo Júnior, sobre a ideia de que o exibicionismo masculino era uma forma de se sinalizar desvios da norma sexual.

Em Scorpio Rising (1963), Kenneth Anger faz essa subversão de gênero, mas não se limita a ela. Corpos masculinos, símbolos políticos e fetiche de gênero se misturam em um espetáculo de exibicionismo ao som de música pop. Ao apresentar sob a mesma lente a figura de Jesus, uniformes nazistas, motocicletas e roupas masculinas, o diretor equipara ícones da cultura ocidental e os equaliza enquanto mercadorias ideológicas, em uma abordagem iconoclasta. Nada é sagrado e nada é profano, tudo é subvertido em plástico.

O grotesco: a política da imundice

É comum pensar em arte apenas como uma expressão de beleza e uma fuga daquilo que há de ruim na existência humana. Apesar da popularidade dessa visão, muitos artistas buscaram ativamente desconstruí-la, algumas vezes por meio do choque, outras por meio da crítica. O grotesco pode ser visto como a quebra mais radical com o conceito popular de beleza, ao gerar no espectador sensações desprazerosas e lembrá-lo da pior faceta da sociedade.

John Waters em sua famosa “trilogia do lixo” – composta por Pink Flamingos (1972), Problemas Femininos (Female Trouble, 1974) e Viver Desesperado (Desperate Living, 1977) cria narrativas amorais e viscerais e personagens isoladas da sociedade civil normativa, que expressam o grotesco e o repudiável. Cenas de sexo são objetivamente feias, muitas vezes nojentas, sendo o próprio fetiche explorado por uma lente antissensual. O grotesco vai além da subversão, pois não apenas transgride a normatividade, como também valores primitivos, tal qual a higiene, o valor da vida e tabus como canibalismo e incesto. Não como uma posição ideológica séria, mas como um exercício necessário dos limites da moralidade e da comédia do absurdo.

“A imundice é a minha política, a imundice é a minha vida!”Divine

A frase dita por Divine logo antes de conduzir o assassinato de seus rivais em Pink Flamingos, define em poucas palavras a tese e tema da obra. O primeiro e mais chocante filme da trilogia gira em torno da disputa entre Divine e o casal Marble pelo título de “Pessoa Viva Mais Imunda”, contando com inúmeras demonstrações de imundice física e moral. O grotesco permeia praticamente todas as cenas do filme, afinal é explicitamente seu cerne. O casal Marble sequestra garotas e as engravida para vender os bebês a casais lésbicos, trafica heroína para crianças, entre outros atos reprováveis. Apesar do posicionamento moralmente anárquico de Waters, ele afirmou em entrevista de 2022 para a revista Salon que “Pink Flamingos é politicamente correto. As pessoas certas [Divine e sua família] vencem; os preconceituosos e invejosos [casal Marbles] perdem”. Sob essa lente, a imundice de Divine e sua família é predominantemente física e de costumes, mas não malevolente. Enquanto seus adversários são imundos espiritualmente. Eles chegam à hipocrisia de se enojar de seu mordomo, que estupra as garotas sequestradas, apenas quando ele se veste com roupas femininas. Ao final do filme, Divine condena o casal à morte por “babaquice” e “burrice de primeiro grau”, fato documentado por diversos jornalistas presentes ao redor, que praticamente torcem por ela, assim como boa parte dos espectadores. Pink Flamingos choca continuamente, mas também diverte com o grotesco.

Problemas Femininos, por sua vez, explora o grotesco na beleza. Waters disseca a beleza feminina e a esfera social ao seu redor ao narrar a vida de Dawn Davenport (Divine). Na obra podemos presenciar sua jornada da adolescência até sua morte na cadeira elétrica. Suas ações passam por sequestros, filicídio, uma carreira no crime e outra como modelo contracultural e um massacre. Conforme o filme progride, quanto mais malignas se tornam as atitudes de Dawn, mais ela é reconhecida como um símbolo de beleza pelas pessoas ao seu redor. Afinal, o casal Dasher — fotógrafos que servem como versões afetadas de Andy Warhol — afirma que “quanto mais crimes uma pessoa comete, mais deslumbrante ela se torna”. O grotesco moral é a forma máxima de beleza na concepção dos artistas.

Um momento marcante do filme ocorre após Dawn ter seu rosto corroído por ácido, jogado por Ida (Edith Massey), tia de seu ex-marido. Quando seu círculo social se reúne em torno de seu leito no hospital para assistir a remoção de suas bandagens, eles gritam que ela se tornou a mulher mais linda do mundo e tiram fotos de seus ferimentos. Outra cena que explicita a podridão da beleza ocorre quando Dawn recebe do casal de fotógrafos doses de delineador líquido intravenoso, indo imediatamente tirar mais fotos enquanto ouve elogios constantes.

Um diferencial de Problemas Femininos é o encontro entre o mundo da narrativa e o mundo “normal”, que se dá por meio do julgamento de Dawn por um massacre artístico em uma casa de shows. Nessa situação, o círculo social que apoiou todas as ações reprováveis da protagonista durante o filme se volta contra ela, negando sua beleza e se colocando como aliado da moral normativa. Isso é um choque para o espectador, imerso na lógica interna criada por Waters, afinal os crimes não são mais associados à beleza, então Dawn não é mais bonita. O grotesco se torna explícito, afinal a protagonista é vista pelas lentes da norma, não mais pela câmera dos Dashers. Os crimes, a desfiguração e as injeções, todos inicialmente tomados como símbolos do belo, são mostrados como características e ações nojentas.

O último da trilogia, Viver Desesperado, concretiza o grotesco em um espaço físico, Mortville. Ocupada puramente por fugitivos, feita de sucata e governada por uma monarquia fascista, a cidade é a representação mais pura daquilo que é reprovável na sociedade liberal normativa. A obra é também a mais sexual da trilogia, explorando uma ampla gama de expressões de gênero, fetiches e sexualidades, sem apresentar nenhum desses elementos sob uma lente moralista ou sensual. O próprio John Waters afirmou em entrevista ao Austin Sun: “Eu não acho que meus filmes sejam atraentes em nível sexual. Geralmente o sexo neles é tão ridículo quanto qualquer outra coisa. Certamente não é erótico”.

Na narrativa, o fetiche é apresentado em uma das primeiras cenas, quando a neurótica Peggy (Mink Stole) e sua ex-empregada Griselda (Jean Hill) – em fuga após matarem o marido de Peggy – são abordadas por um policial com fetiche em lingerie feminina, o qual as recomenda fugir para Mortville. Até a governante da cidade, Rainha Carlotta (Edith Massey), tem seus fetiches. Sua guarda real é composta por homens em versões eróticas de uniformes nazistas, que realizam shows exibicionistas e participam de dinâmicas sadomasoquistas, a fim de saciar os desejos da monarca.

A sexualidade é explorada por meio da comunidade lésbica da cidade, com os casais Mole (Susan Lowe) e Muffy (Liz Renay) e Peggy e Grizelda. Passando por uma cena em um bar para mulheres e finalizando com a derrota da Rainha pelo grupo, lésbicas são as principais personagens do filme e as dinâmicas próprias da comunidade são o lugar comum de Mortville. O gênero é abordado sobretudo na figura de Mole, que inicia o filme se odiando por ser um “homem preso no corpo de uma mulher” e aprende a se amar como um homem trans.

O grotesco em Viver Desesperado é sobretudo corporal, com cenas de amputação de genitais, tiro em ânus, injeção de raiva em uma princesa e um banquete canibal a partir do corpo da Rainha Carlotta. Apesar disso, a trajetória moral do filme tem em seu cerne a vitória da liberdade contra o fascismo, uma conclusão positiva.

O Gay-Trash foi superado?

A partir da década de 1990, o cinema queer se tornou especialmente ligado ao cinema de prestígio, a partir do movimento Queer New Cinema, e à representação no mainstream. Gírias próprias da comunidade LGBTQIA+ foram adotadas em comerciais; séries adolescentes de grandes emissoras, como Buffy, a Caça Vampiros (1997-2003), passaram a ter personagens queer; até mesmo as grandes novelas brasileiras mantêm o padrão de ter pelo menos um personagem homossexual. Essa chegada à cultura normativa está intimamente ligada a maior aceitação, por parte da sociedade heterossexual, do ativismo queer, o que representa uma vitória política em direção ao fim da discriminação. No entanto, é notável a diminuição da produção cultural trash LGBTQIA+ e das sensibilidades estéticas associadas ao camp e as temáticas subversivas.

É possível afirmar que, para haver uma maior aceitação no mainstream, houve uma higienização do que é ser queer na arte? “Não acho que a maioria dos cineastas independentes esteja interessada no cinema queer”, afirma Barbara Mennel. Conforme a autora, tanto o terror quanto o exibicionismo masculino não são mais elementos cinematográficos ligados à homossexualidade, havendo um grau de perda da iconografia artística queer. É notável o caráter mais liberal e menos anárquico da produção cinematográfica independente atual.

No Brasil, o Gay-Trash se mantém vivo sobretudo na cultura de internet. Ao se assistir curtas no Youtube como Leona Assassina Vingativa 4: Atrack em Paris (2017) e Cristalização de Brasília (2019), fica nítida a afinidade entre essas expressões culturais e o cânone cinematográfico Gay-Trash. Os memes da internet brasileira, como Natasha Caldeirão e Estevão Ferreira, também têm uma grande influência de ícones subversivos, além da ressignificação camp de grandes figuras midiáticas brasileiras, como Andressa Urach, Gretchen e Nicole Bahls. Sob essa ótica mais otimista, a iconografia queer se expandiu para espaços extra-artísticos.

Autora: Paloma Lazzaro Saliba.

Fonte: Jornalismo Júnior/USP.